2025-04-22 11:38:18来源:isapphub 编辑:佚名

近年来,随着科技的发展和人们对自然灾害的关注度提高,地震预警系统逐渐成为社会热议的话题。然而,一些关于“地震预警不报”的现象引发了公众的疑问和讨论。那么,地震预警为何会出现“不报”的情况?本文将从技术、管理和信息传播等角度进行深度解读。

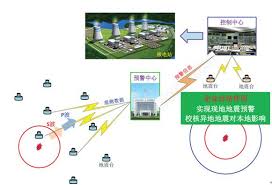

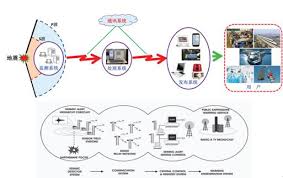

地震预警系统的核心原理是通过监测地震波的传播速度差异来提前发出警报。由于纵波(p波)和横波(s波)的速度不同,纵波传播速度快但破坏力较小,而横波传播速度慢但破坏力大。因此,地震预警系统能够利用这一时间差,在横波到达之前发出警报,为人们争取宝贵的逃生时间。

然而,地震预警系统并非万能。其准确性和及时性受到多种因素的影响,包括地震震源深度、震级大小以及监测站点的分布密度等。例如,当地震发生在较深的地下时,地震波的传播路径可能被复杂地质结构所干扰,导致预警信号延迟或失准。此外,如果地震发生在偏远地区且缺乏足够的监测站点,也可能影响预警效果。

尽管地震预警系统在技术上已经取得了显著进展,但在实际应用中仍存在一些问题,导致“地震预警不报”现象的发生。以下是主要原因:

1. 监测覆盖不足:在一些地震频发但监测设施较少的地区,地震预警系统可能无法有效捕捉到地震信号。这种情况下,即使发生了地震,也无法及时发出预警。

2. 技术故障或误报:地震预警系统依赖于复杂的算法和传感器网络,一旦出现设备故障或数据异常,可能导致预警信号无法正常发送或误报。这种情况虽然罕见,但仍会对公众造成困扰。

3. 人为干预或延迟:在某些情况下,地震预警信息需要经过人工审核或发布流程,这可能导致信息传递出现延误。特别是在紧急情况下,这种延迟可能会对公众安全构成威胁。

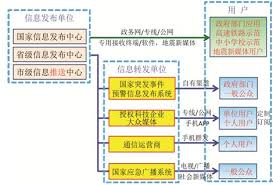

4. 信息传播渠道受限:即使地震预警系统成功发出警报,但如果公众未能及时接收到相关信息,也会被视为“不报”。因此,完善的信息传播机制显得尤为重要。

针对上述问题,我们可以从以下几个方面着手,提升地震预警系统的可靠性和有效性:

1. 优化监测网络布局:增加地震监测站点的数量和分布密度,尤其是在地震高风险区域,确保能够全面覆盖潜在地震源。

2. 加强技术研发与维护:定期对地震预警系统进行维护和升级,采用更先进的算法和技术手段,提高系统的稳定性和准确性。

3. 建立快速响应机制:简化预警信息发布流程,确保在地震发生后能够第一时间将信息传递给公众。同时,加强与媒体、政府机构的合作,扩大信息传播范围。

4. 提高公众意识与应急能力:通过宣传教育活动,增强公众对地震预警系统的认知和信任,引导大家在收到预警后采取正确的应对措施。

地震预警系统作为现代防灾减灾的重要工具,其作用不容忽视。然而,“地震预警不报”现象的出现提醒我们,这一系统仍有改进的空间。只有通过技术进步、管理优化和社会各界的共同努力,才能让地震预警系统更好地服务于人类社会,最大限度地减少地震带来的损失。让我们携手共进,共同构建更加安全的生活环境!